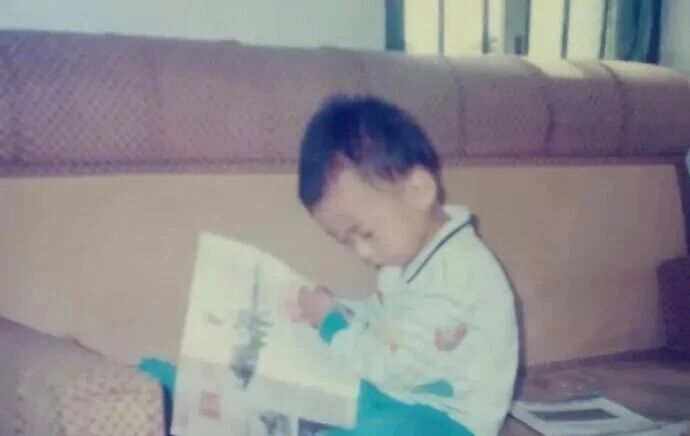

1999年的福州邮局,玉兰花瓣飘进邮筒的缝隙里。5岁的陈虞文踮着脚,把第四个信封塞进投递口——里面是他攒了半年的140元:有过年的压岁钱,有帮邻居奶奶买报纸赚的零钱,还有一张用红蜡笔写的纸条:“给国家造大航母,不让别人欺负我们。”

那时电视里总放北约轰炸南联盟的新闻,小虞文跟着爸妈看直播,攥着玩具军舰问:“咱们的船能保护自己吗?”大人说“会有的”,可他偏要“先出点力”。于是把攒了好久的零花钱,拆成四次寄往北京——因为妈妈说“分着寄,不容易丢”。

没想到一周后,他收到了来自有关部门的回信。信里的字工工整整:“你的爱国心,祖国收到了。钱请收好,等你长大,再和我们一起建航母。”还附了张印着五星红旗的贺卡,陈虞文把它夹在课本里,直到小学毕业都没舍得丢。

“当时有点委屈,以为自己没帮上忙。”陈虞文后来笑着说,“但妈妈摸我的头说,‘你的心意比钱更重’。”

这一等,就是26年。

2025年11月,福建舰正式入列的消息刷爆朋友圈那天,陈虞文的手机突然弹出一条短信:“陈先生您好,中国船舶集团邀请您参观福建舰,还有份特殊礼物等您。”

当他走进展厅,看到那块刻着“福建舰”舷号的纪念手表时,眼泪一下涌了出来——表盘上的航母图案,和他小时候画在作业本上的“大船”几乎一模一样。工作人员说:“26年前您寄来的140元,是我们收到最珍贵的‘启动资金’。想请您看看‘梦想成真的样子’。”

现在的陈虞文是一名机械工程师,抽屉里还放着当年的回信。他说自己养成了个习惯:每天早上看一眼航母新闻,“就像和小时候的自己打个招呼”。而当福建舰的舰载机滑跃起飞的画面,和记忆里那个踮脚塞邮筒的小男孩重叠时,连采访的记者都红了眼。

网友的评论里,藏着好多“同款青春”:有人晒出小学时写的“造航母计划书”,画着歪歪扭扭的军舰;有人说“我当年也想捐钱,可没敢寄”;更多人留言:“这才是双向的奔赴——国家没忘记每一份热血,我们没放弃每一个愿望。”

昨天我翻出自己1999年的日记,最后一页写着:“长大要当海军,开最厉害的航母。”现在我成了新闻编辑,没当成海军,可看到陈虞文的故事,突然懂了:我们的“航母梦”从来不是某个人的事。它是孩子书包里的零钱,是回信里的“等你长大”,是26年后戴在手腕上的手表——是每一个普通人,把“我想做点什么”的心意,拼成了国家的“大未来”。

晚上刷到福建舰的最新训练视频,舰载机掠过海面的瞬间,我想起陈虞文说的话:“那140元不是终点,是我这辈子对‘深蓝’的执念。”而当海风裹着航母的汽笛声飘过来时,我突然觉得:

原来所谓“初心”,从来都不是某一刻的冲动。它是1999年的邮筒、2025年的手表,是我们看着航母远航时,心里那声轻轻的“终于等到你”——

那是属于中国人的,最温暖的“时光答卷”。