清晨的重庆江北区鱼复工业园,一辆辆贴着“重庆造”标识的新能源汽车正排着队驶出工厂大门——车轮碾过的柏油路,藏着这座城市“十四五”蓝图里最鲜活的注脚。

作为重庆产业升级的“主赛道”,新能源汽车这两年的变化连老工人都觉得“魔幻”:2021年园区还只有几家配套企业,现在已经聚起300多家上下游厂商;以前车间里多是“油改电”的过渡产品,现在生产线全换成了纯电平台。28岁的工人小张擦着额头的汗说:“我去年从深圳回来,没想到在家门口就能进‘高端工厂’,月薪比以前多两千,还能天天陪爸妈吃晚饭——以前总觉得‘明天’在远方,现在才懂,‘明天’就是脚下的路。”

蓝图里的“民生账”,更写在老百姓的笑脸上。渝中区七星岗街道的老旧小区,以前楼道灯总坏、楼梯扶手锈得扎手,现在不仅装了电梯,楼下还修了带滑滑梯的小广场。72岁的王淑兰阿姨抱着刚上幼儿园的小孙子,指着新刷的米墙说:“我在这儿住了30年,以前想都不敢想能有这日子——上个月社区还装了智能快递柜,儿子寄的营养品再也不怕丢了,连收废品的都能扫码付款,这才是‘老小区的新活法’。”据统计,“十四五”以来重庆已完成1200多个老旧小区改造,覆盖20万户居民,相当于给半个渝中区的老房子“换了身新衣裳”。

长江边的变化,藏着蓝图里的“生态密码”。以前广阳岛是个荒无人烟的江心岛,现在成了“重庆的绿肺”:500多亩原生植物连成了片,绝迹多年的白鹭又飞回来了,周末来露营的人能听见江里的鱼跳。以前靠打鱼为生的老周,现在改做生态导游:“以前天天担心‘鱼越打越少’,现在带游客看江景、认植物,收入比以前高,还能保护长江——这才是‘靠江吃江’的长久办法。”负责生态修复的工程师李阳说:“蓝图不是‘画绿色’,是把‘绿色’种进土里——我们栽的每一棵树、清的每一段江,都是给明天留的‘礼物’。”

蓝图从来不是“纸上的字”,是每个人“拼出来的劲”。做了20年汽摩配件的陈老板,去年把工厂改成了新能源电池组件生产线:“一开始怕转型死,没想到政府给了贴息,还帮我们联系了长安汽车的订单——现在每月产量翻三倍,工人工资都涨了一成,这转型虽然痛,但值!”刚毕业的人工智能专业学生小李,没去北上广,直接进了重庆数字经济产业园:“这里有国家级的AI实验室,还有‘人才公寓’补贴,我做的算法能直接用到本地的智能工厂里——不用当‘北漂’,在家门口就能干喜欢的事,这才是我要的‘明天’。”

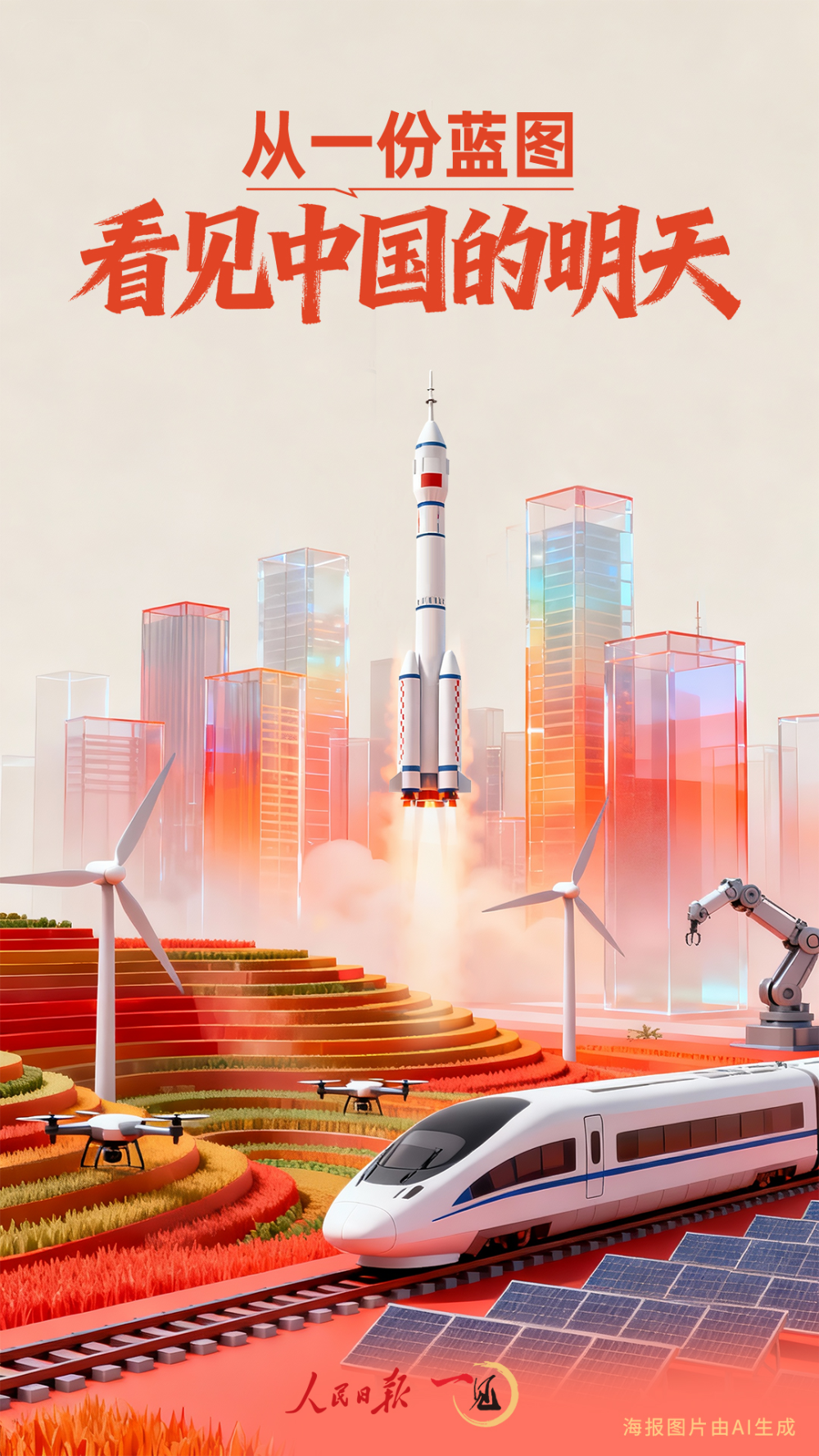

其实重庆的“十四五”蓝图,就是中国明天的一个缩影:它不是遥远的“愿景”,是工厂里的机器声、小区里的笑声、江边上的鸟鸣,是每一个人“再努一把力”的坚持。当我们盯着蓝图看的时候,看的不是纸上的目标,是自己的日子,是孩子的书包,是这片土地上正在发生的“小奇迹”——

所谓“中国的明天”,不过是每一个城市、每一个人,把“蓝图”里的“字”,变成“生活里的事”。而当我们一起往前走的时候,“明天”就不再是“明天”,是“今天”的每一步,是“现在”的每一份热。